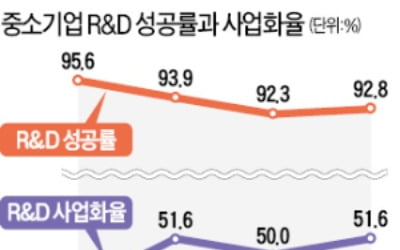

‘국내총생산(GDP) 대비 연구개발(R&D) 투자 비중(4.24%) 세계 2위, R&D 투자총액(69조원) 세계 5위, 중소기업 R&D 과제 성공률 92%.’ 한국의 R&D 수준을 보여주는 지표들이다. R&D 강국처럼 보이지만 이면은 딴판이다. 세계경제포럼(WEF) 평가에서 기업혁신역량은 35위, 산학연구협력 수준은 27위(2017년 기준)에 그쳤다. 특히 중소기업 R&D는 더 심각하다.

10개 중 9개 이상 성공하는 중소기업 R&D 지원만 봐도 알 수 있다. 애초에 불가능한 과제에는 도전하지 않는다. 수억원의 지원금을 노리고 성공 가능한 과제에만 집중하면서 만들어진 수치다. 이런 R&D 사업에 정부는 매년 14조원(중소기업 지원 3조원)가량을 쏟아붓고 있다. 정부 내에서도 R&D 지원 시스템을 개편해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 최근 국정감사에서도 고비용·저효율 구조의 R&D 지원에 대한 지적이 잇따랐다. 정부 고위 관계자는 23일 “중소기업 R&D 지원 시스템은 모험과 도전정신, 협업이 설 땅이 없도록 설계됐다”며 “네트워크와 생태계가 중시되는 시대에 이 시스템은 한계에 왔다”고 말했다.

비효율성은 사업화 성공률에서 드러난다. 작년 정부 지원 R&D에 성공한 뒤 사업화한 비율은 51%에 그쳤다. 절반가량은 돈 한 푼 못 버는 ‘성공한 과제’였다.

일부 기업이 지원금을 계속 받는 문제도 있다. 2010년부터 지난해까지 정부 자금이 투입된 4만여 개 과제 중 10회(5억원 이상) 이상 지원받은 기업이 107개, 5회 이상은 460개에 달했다. 다른 기업의 기회를 빼앗아간 셈이다.

출연연구기관과 대학, 기업이 각자의 연구만 하는 ‘나홀로 연구’가 문제라는 지적도 나온다. 산·학·연 합동 연구에 지원한 금액은 매년 R&D 예산의 3~4%인 4000억원대에 그치고 있다.

김진수/이우상 기자 true@hankyung.com

한 명이 50회 이상 심사…R&D 평가위원이 직업?

대기업 따로 中企 따로 … 相生 없는 '나홀로 R&D'

10번 이상 받은 곳 1018社…R&D 지원금은 '좀비기업' 먹잇감